こんにちは、腸活・食べる美容アドバイザーのnoriです🌿

第6章−1では、関節リウマチ治療のために受けた血液検査結果を、医師の診断だけでなく、分子栄養学の視点から丁寧に読み解いた体験をご紹介します。

「異常なし」という言葉の裏に潜む、私の体からの小さなSOS──それを見逃さないための視点です。

🩸2025年9月27日 総合病院にて血液検査

関節リウマチの治療のために、病院で血液検査と尿検査を受けました。

結果が出た頃に医師の診察があり、「血液検査の結果、特に問題ないですね」と一言。

この日もいつものように、生物学的製剤アクテムラの点滴を無事に受けて帰宅しました。

ほっと一息ついたものの、

「問題なし」という結果と、自分の体感がどうしても一致しなかったのです。

そこで、帰宅後すぐに血液検査のデータを手に取り、

分子栄養学の視点で一つずつ読み解いてみることにしました。

すると、愕然とするような結果が浮かび上がったのです。

「これはこのままでは、体が静かに壊れていく…」

そう感じました。

改めて痛感したのは、

病院での“異常なし”と、分子栄養学での“健康”は全く違うということ。

医師は「今日、治療をしても大丈夫か」を見てくれますが、

「この先、あなたの体がどうなるか」は見ていないのです。

だからこそ、自分で自分を守る知識が必要。

そう強く思いました。

🔬 分子栄養学的に見た血液検査の結果

🛑 注意

血液検査の「基準値」は、病院で使われる一般的な基準(幅広く)です。

分子栄養学では、これとは別に「健康の最適ライン」という独自の基準があります。

そのため、基準値内であっても体に不調の原因が隠れている場合があります。

今回の記事では、分子栄養学の視点から私の血液データを読み解いています。

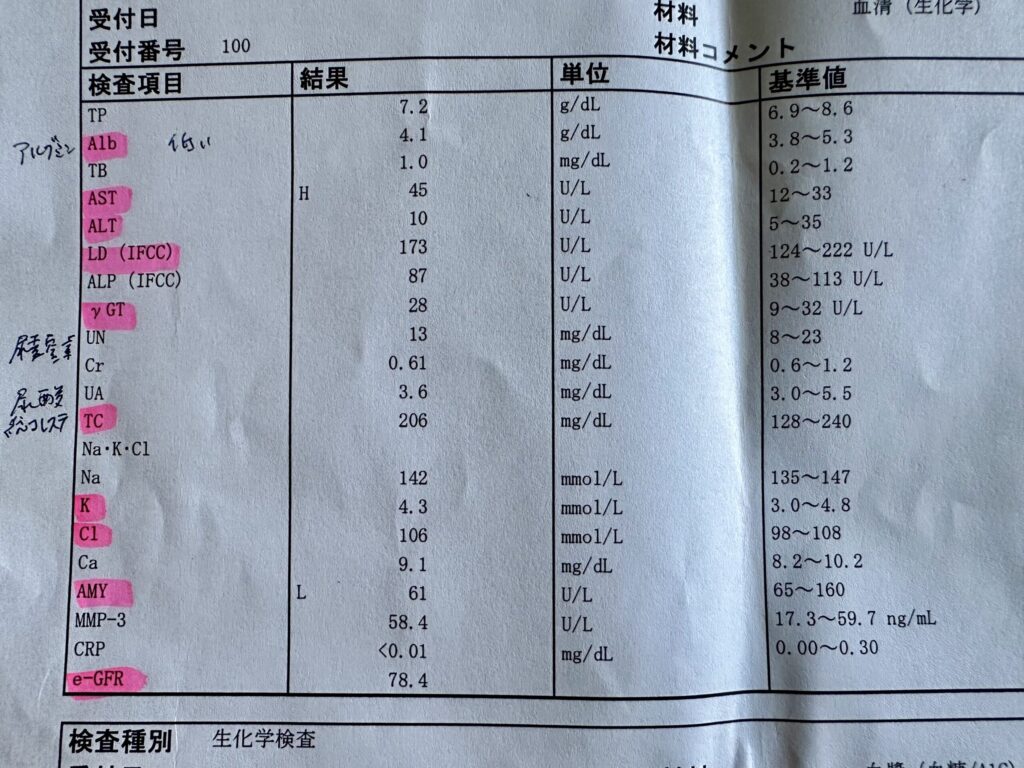

実際に私の検査結果を、分子栄養学の視点で読み解いた内容がこちらです。血液検査でとくに気になる部分だけをピックアップしています。

▫️タンパク質関連

| 項目 | 結果 | 基準値 | 所見 |

|---|---|---|---|

| アルブミン | 4.1 | 約4.5 | やや低い。水分保持・物質運搬に影響。 |

| AST | 45 | 約20 | 高い。肝臓への負担。前日のアルコールや脱水の影響も。 |

| ALT | 10 | 約20 | 低い。タンパク不足・ビタミンB6不足。 |

| LD(乳酸脱水素酵素) | 173 | 約180 | やや低い。ナイアシン不足・タンパク不足傾向。 |

| γ-GTP | 28 | 12〜20 | 高め。肝臓・胆道・アルコール・薬剤の影響。 |

基準値:分子栄養学的に見た最適値

▫️消化関連

| 項目 | 結果 | 基準値 | 所見 |

|---|---|---|---|

| アミラーゼ | 61 | 約100 | 低すぎる。消化酵素不足・膵臓疲労・亜鉛不足。 |

| MCV | 95.2 | 約90 | やや高い。胃酸不足の可能性。 |

| Cl(クロール) | 106 | 約108 | やや低い。胃酸の材料不足・ミネラル不足。 |

基準値:分子栄養学的に見た最適値

▫️脂質・タンパク質関連

| 項目 | 結果 | 基準値 | 所見 |

|---|---|---|---|

| 総コレステロール | 206 | 約200 | やや高い。甲状腺機能低下、閉経期、遺伝などの影響も考えられる。 |

基準値:分子栄養学的に見た最適値

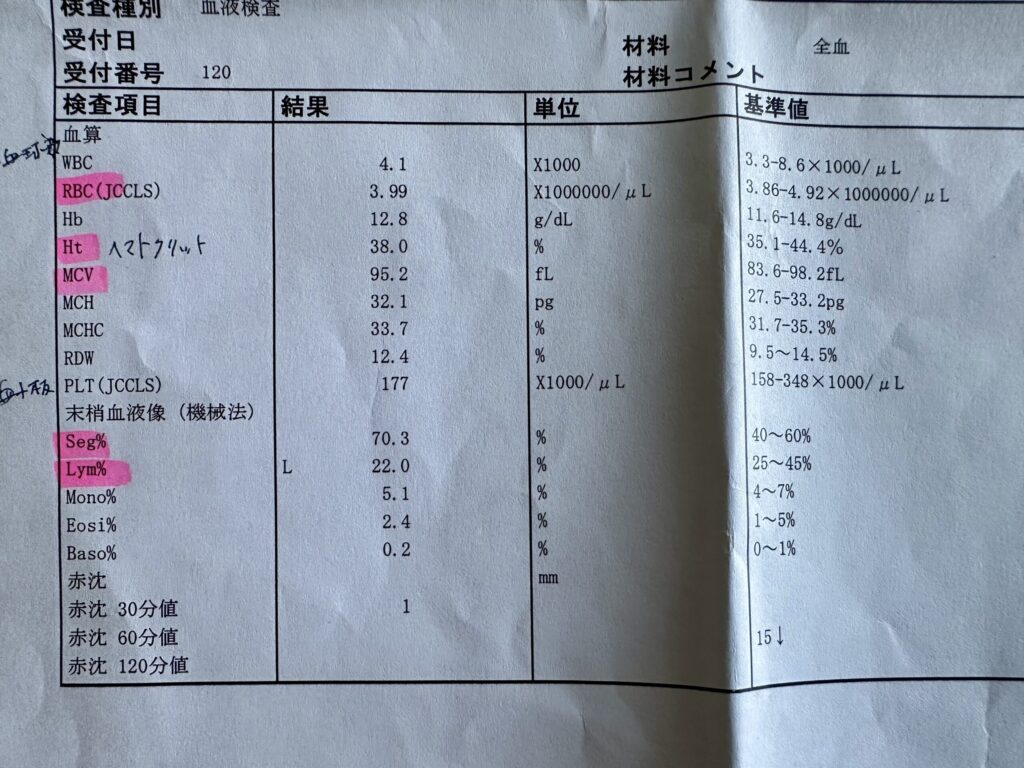

▫️白血球(免疫関連)

| 項目 | 結果 | 基準値 | 所見 |

|---|---|---|---|

| 白血球数 | 4100 | 4000〜7000 | やや低め。造血機能・代謝低下傾向。 |

| 好中球 | 70.3% | 約60% | 高い。細菌感染や交感神経優位の可能性。 |

| リンパ球 | 22.0% | 約30% | 低い。副交感神経の働き低下。 |

基準値:分子栄養学的に見た最適値

▫️赤血球・貧血関連

| 項目 | 結果 | 基準値 | 所見 |

|---|---|---|---|

| 赤血球数 | 399 | 450〜500 | 低い。貧血・タンパク不足・鉄欠乏。 |

| ヘマトクリット | 38 | 40〜45 | 低い。鉄欠乏性貧血・タンパク不足傾向。 |

| MCV(赤血球の大きさ) | 95.2 | 約90 | やや大きい。葉酸・B12不足・胃酸不足の可能性。 |

基準値:分子栄養学的に見た最適値

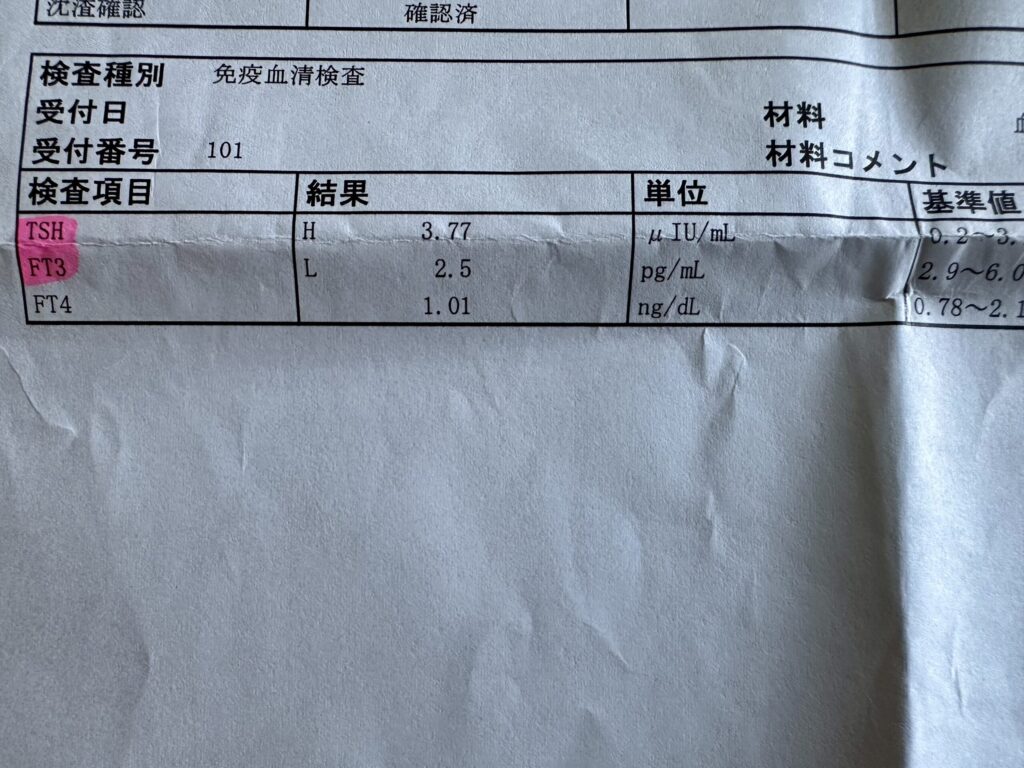

▫️甲状腺機能

| 項目 | 結果 | 基準値 | 所見 |

|---|---|---|---|

| TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 3.77 | 1.0〜2.0 | 高い。甲状腺機能の低下傾向。 |

| FT3 | 2.5 | 3.0〜4.0 | 低い。代謝低下・エネルギー不足。 |

| FT4 | 1.01 | 1.0〜1.5 | 正常範囲。 |

基準値:分子栄養学的に見た最適値

💡 所感まとめ

病院では「問題なし」と言われても、分子栄養学の視点から見ると

「代謝・消化・造血・甲状腺機能」の複合的な低下が示唆されます。

このままでは、炎症体質や疲労・低体温・関節痛などにつながるリスクが高く、

“見えない不調”のサインを見逃してはいけない と痛感しました。

🧬分子栄養学的に読み解く、私の体の現状

1️⃣ タンパク質代謝の低下

🩸 考察:

合成(アルブミン・LD)と解毒(AST・GTP)の両面がアンバランス。

「作れないのに負担がかかっている」状態。

🌿 対策→ **タンパク質+ビタミンB群+肝サポート(亜鉛・ナイアシン・VB群)**が鍵。

2️⃣ 消化力の低下

🩸 考察:

「食べているのに吸収できない」状態。

アミラーゼ・MCV・Clの値から見ても、胃酸と膵酵素が不足。

食べたものが分解・吸収されにくくなっているサイン。

🌿 対策→ 食前の消化サポート(酵素・ビターズ・温かい食事・ゆっくり咀嚼)が有効。食前に温かいスープやボーンブロスを取り入れて、消化をサポート。

📍具体的な対策には、こちらの記事もご参考に

3️⃣ 免疫バランスの乱れ

白血球数の低下・好中球の上昇・リンパ球の低下。リウマチの背景にもある「交感神経優位+副交感神経の低下」が見えてきます。

🩸 考察:

「戦う力」が偏りすぎ。防衛モードに入りすぎて、修復側が働けていない。

🌿 対策→ リラックス・副交感神経の回復(睡眠・ぬるめの入浴・深呼吸)+栄養補充が大切。

4️⃣ 貧血傾向とエネルギー不足

赤血球・ヘマトクリットの低値、MCV高値。

🩸 考察:

細胞への酸素供給が不十分。鉄・葉酸・VB12の不足、そして胃酸不足が重なっている可能性。

🌿 対策→ **ミトコンドリア代謝(鉄・B12・葉酸・CoQ10)**のサポートを。

5️⃣ 潜在性甲状腺機能低下

TSH上昇・FT3低下・FT4正常という典型的なパターン。

体温が上がりにくく、代謝が落ちているサイン。

🩸 考察:

リウマチ・冷え・疲れ・むくみなどの背景に、甲状腺機能低下が関与。

ただリウマチ治療薬:生物学的製剤の影響で副作用として甲状腺機能異常が起こるという文献も最近出たため、そちらが先だった可能性が高いと考えられる。

(※文献例:Smith J. et al., Journal of Autoimmune Diseases, 2020)

🌿 対策→ 亜鉛・セレン・鉄・ヨウ素・VB群を十分に摂ることで改善の余地あり。

→ 典型的な「潜在性甲状腺機能低下」。代謝が落ちているが、まだホルモン治療は必要ないレベル。(ここは改善傾向が見られた)

🌿【まとめ】今、わかったこと

医師が見る“正常”は、生命維持のための最低ライン。

分子栄養学が見る“健康”は、生命を輝かせるための最適ライン。

血液データを見直すことで、

「体が発していた小さなSOS」に気づくことができました。

次章では、この分析をもとに、選定したサプリメントと実践の過程をご紹介します。

小さな数値のズレに、からだの声が隠れている──それを無視せず、丁寧に整えていく。

そんな分子栄養学的セルフケアの第一歩を、ぜひご覧ください。

心とカラダを整えるヒントを込めて

noriより🌿

📍関節リウマチに関する体験記や学びは、すべて「関節リウマチケア」カテゴリーにまとめています。

よろしければ、ほかの記事もあわせてご覧ください🌿

糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由

糖化チェックで衝撃の結果!私が「血糖コントロール」を始めた理由  腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発

腸活でドロドロ血をリセット!体調不良とリウマチ再燃からの再出発  「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!

「カラダづくり(腸活)講座」はじまります!